2025年3月13日 舩後靖彦(れいわ新選組、ふなごやすひこ)参議院文教科学委員会質疑(大学学費値上げ対策と教育予算拡充/インクルーシブ教育)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

あべ大臣の所信についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。

まず、高等教育予算についてお伺いします。

近年、大学の学費値上げが続いています。二〇一九年に東京芸大、一橋大、千葉大などの国立大学で約十万円の授業料値上げが実施され、昨年、東大が値上げ決定に踏み切りました。さらに、広島大、熊本大などの地方の国立大学でも将来の値上げが示唆されています。私立大学では、全五百七十七校、三千八百一学科のうち二四%の九百六学科、百十六校が値上げしたことが報じられています。

こうした相次ぐ学費値上げに対して、二月十三日、百十六の高等教育機関の学生、個人、団体が院内集会を開催し、学費値上げ阻止と給付型奨学金の拡充、学費無償化に向けて、大学などへの国の支援金の増額を求める要請書を、文部科学省、財務省、総務省、国会議員、各政党に提出しました。

私も集会に参加し、学生たちの生活、現実に即した訴えを聞きました。以下、引用します。

学費値上げについて、大学から学生、受験生に対する説明がなく、入学してから初めて知った。難病を発症し、留年を余儀なくされた。奨学金ももらえず、アルバイトもできない。学費値上げは、私のように病気を抱える学生を更に排除し、大学の多様性、公平性、包摂性に逆行する。学費がこれ以上上がったら、下の兄弟は大学進学を諦めざるを得ない。経済的に厳しい家庭の子は修学支援制度を使えばいいと言うが、そうではない。修学支援制度で授業料免除され、給付型奨学金を受けていたが、姉が大学卒業して扶養から外れ、私と弟は制度から突然に外されてしまった。両親には二人分の学費を払う余裕がなく、姉も奨学金返済のため援助は期待できない。週三回の塾のバイトに加え、週三回スーパーでのバイトを増やした。体への負担が大きく、授業を休みがちになり、十単位を落としてしまった。金銭面だけでなく、身体的、精神的に追い詰められた。

以上、学費値上げに困窮した学生たちの悲痛な声を聞いて、大臣、率直にどう思われますか。

○国務大臣(あべ俊子君)

委員にお答えさせていただきます。

文部科学省の事務方によって二月十三日のこの院内集会において要請書を受け取ったところでございまして、様々な声があることは承知をしているところでございます。

そうした中で、やはり経済的な理由で学生が学びを諦めるということはあってはならないと考えておりまして、これまでも授業料等の減免、また奨学金の経済的支援について充実を図ってまいりました。大学の授業料につきましては、学生の教育環境の充実のために、この充実等のために各大学の設置者が適切に設定していただくものでございますが、この授業料等の減免の国の支援の拡充の際には、その趣旨に反するような学費の値上げが行われることがないように、文部科学省から各大学に通知をしてきたところでもございます。

また、今般、多子世帯の学生等の授業料の無償化に関する法案を今国会に提出をしたところでございます。今後につきましては、この法案を、本法案をお認めいただければ、まずはこの制度を着実に実施をさせていただきながら、その効果を見定めながら、更なる負担軽減と支援の拡充に論点を整理した上で、十分な検討を行わせていただいた上で取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。

○舩後靖彦君

学生たちは、まずは学費値上げ撤回のために百四十五・二億円、それから現行の学費から十万円引き下げるために三千二百十六・二億円の予算措置を求めています。

政府は高額療養費制度の負担限度額引上げをもくろみましたが、患者団体、与野党の反対の声を受け、衆議院で一部撤回、そして参議院予算委員会で制度見直しを全面的に一旦凍結、予算案の再修正に踏み切りました。同様に、大学学費値上げを撤回、回避するために緊急予算措置が必要と考えます。大臣、いかがですか。

○国務大臣(あべ俊子君)

文部科学省といたしましては、国立大学法人運営費交付金、また私学助成の機関支援など、この給付型奨学金の個人支援の両者を組み合わせていきながら予算確保に取り組むことがまずは重要だというふうに考えておりまして、令和七年度予算案におきましては、国立大学法人運営費交付金、私立等の経常費の補助金の基盤的経費、また多子世帯の子の学生等の授業料、入学金の無償化等に必要な予算を今計上させていただいておりまして、引き続き高等教育費の負担軽減に取り組むとともに、この大学の実情を把握しながら、各大学が安定的、継続的に人材の育成と教育研究を実施できるよう支援してまいります。

○委員長(堂故茂君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(堂故茂君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

必要なのは即効薬です。大臣、御決断ください。答弁をお願いします。

○国務大臣(あべ俊子君)

文科省といたしましては、大学が教育、研究、社会貢献、牽引する役割を果たせるよう、基盤的経費と競争的資金と双方の必要な予算の確保に全力で取り組んでいきます。

○委員長(堂故茂君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(堂故茂君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

即効薬が必要なのです。財務省も帰られましたので、決断してください。

大臣、もう一度答弁お願いします。

○国務大臣(あべ俊子君)

繰り返しになりますが、文部科学省としては、国立大学法人の運営費交付金、また私学助成の機関支援、また給付型奨学金などの個人支援の両方を組み合わせながら予算確保に取り組むことが重要だというふうに考えておりまして、また、引き続き高等教育の負担軽減取り組みながら、大学の実情を把握しながら、各大学、安定的、継続的に人材の育成、また教育研究を実施できるよう支援してまいりたいというふうに思います。

○舩後靖彦君

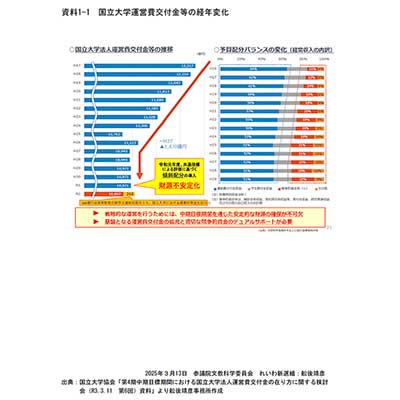

資料一を御覧ください。

国立大学等運営費交付金は平成十六年の法人化時から一三・一%、約一千六百三十億円減。私立大学の経常的経費に対する経常経費補助金も昭和五十五年の二九・五%をピークに減少し、令和四年は八・六%まで落ち込んでいます。とりわけ、大学の人件費や光熱水費など教育研究の基盤的経費、私立大学での一般補助が減少し、成果を中心とする実績に応じた配分の変化による不安定化、外部資金や競争的資金の割合が増加しています。

資料二を御覧ください。

広島大学の越智光夫学長は、朝日新聞の取材に答えて、今すぐに学費を上げることは考えていないとしながらも、国からの運営費交付金が減り、経費削減は限界、学生の教育などに使う積立金を取り崩した、こうした状況が続けば、学費値上げを決断する可能性もとしています。さらに、重要な先端研究施設が頻繁に故障したり老朽化したりしているが、応急処置でしのぎ、全体を更新するための数十億の予算の見通しは立たない、このままでは日本の研究力低下につながりかねない、打開策として、大型の競争的資金を多少減らしても運営費交付金を増やし、大学が自由に使えるお金を増やしてほしいと提言されています。

私もこの間、選択と集中を進める政府の方針に対し、裾野を広げてこそ全体が底上げされ、日本の教育研究力は向上すると訴えてまいりました。日本の高等教育機関を限界のふちから救うために、国立大学運営費交付金の基盤的経費、私立大学経常費補助金の一般補助の大幅な増額が必要と考えます。大臣、いかがですか。

○国務大臣(あべ俊子君)

委員にお答えさせていただきます。

本当に様々な声を聞かせていただく中で、今も資料を見させていただきました。また、国立大学法人の運営費交付金、私学助成の基盤的経費、特に人材の育成や教育研究環境の整備にはまさに不可欠でございまして、必要な予算の確保が重要だということは私どもも認識をしているところでございます。

あわせて、研究者が多様で独創的な研究に継続的に、発展的に取り組むことができるように競争的資金をバランスよく確保していくとともに、世界最高水準の研究大学のこの実現に向けた国際卓越研究大学制度、また、地域の中核大学、特定分野に強みを持った大学に対する、各大学の強みとか特色を生かした取組の支援などを通じまして大学の研究力の強化に取り組むことが重要だというふうに考えておりまして、文部科学省としては、大学がこの教育、研究、社会貢献を牽引する役割を果たすことができるように、基盤的経費と競争的資金の双方のこの必要な予算の確保に全力で取り組んでいきたいというふうに思います。

○舩後靖彦君

大臣は、高等教育機関は我が国を担う地域や産業を支える人材の育成、人類の知的資産の継承と創造の基盤であり、基盤的経費を十分に確保し、めり張りある支援を行うとおっしゃいました。しかしながら、先ほども述べたように、基盤的経費は増えず、物価高騰や人件費の増加に全く対応できていません。

国立大学では、人事院勧告水準の賃上げができない大学がある。日本私立大学教職員連合会の調査では、教職員の可処分所得は二〇〇〇年以降減り続け、物価上昇率を加えると、二〇二四年度で一八%減少しているといいます。

民間企業では、賃上げ促進税制を活用し、ベースアップが図られ、大手企業では新年度入社の初任給三十万円という数字も挙がっています。しかし、大学などではこうした待遇改善が図られず、教育研究の基盤的経費は抑えられ、恒常的研究費が激減して長期的研究ができない、競争的資金による期限付プロジェクトによる不安定雇用では安心して研究できないという声が寄せられています。このままでは、民間企業に研究人材を取られ、大学が教育研究機関として成り立たなくなります。

そもそも、OECD国際比較では、二〇二四年九月時点で、日本の公的な支出で教育費が占める割合は八%と、OECD加盟三十六か国中三番目に低く、高等教育の家計負担割合は二〇二一年の時点で五一%と、比較できる三十か国の中で三番目に高くなっています。高校授業料無償化、大学等修学支援制度の拡充で多少改善されるでしょうが、焼け石に水です。

高等教育だけでなく、義務教育段階での教員不足、教育環境の改善のためには教育予算の大幅な増額が必要です。本来、減税した法人税を元に戻して累進強化する、金融所得課税の導入などで税収を増やし、不必要な予算を削るなどして予算配分全体を見直し、人づくりのための教育予算拡充が必要です。しかし、今この緊急事態に対応するには国債を発行してでも予算を確保すべきと考えます。大臣、いかがですか。

○国務大臣(あべ俊子君)

本当に、委員がおっしゃったように、OECDのデータによれば、本当に平均、OECD平均の四・五%と比べて、日本はGDP比で三・一%でございまして、低いということは事実でございまして、文部科学省といたしましては、やはりしっかりと、次世代に負担を先送りすることなく、引き続き必要な教育予算を着実に確保していきながら、未来への投資である教育施策のこの推進に取り組んでまいりたいというふうに思います。

○舩後靖彦君

次に、インクルーシブ教育についてお伺いいたします。

今回、大臣所信の中で、特別支援教育の充実が消えて、発達障害、医療的ケア、心身の健康課題、貧困や虐待などの困難、へき地等居住環境に伴う課題を抱える子供たちやその保護者、夜間中学での学びを必要としている方々など、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞き、一人一人が安心、安全に学ぶことのできる学びの場を提供という表現になっています。

インクルーシブ教育とは、障害だけでなく様々な課題を抱えた多様な子供たちが同じ教室で一緒に学ぶこと、共に学べるよう学校の在り方を変えることと考えます。その意味で、今回の多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きの部分に大いに賛同いたします。

しかし、こうした多様な子供たちをそれぞれに合った多様な学びの場に分けていくのではなく、まずは地域の学校で多様な子供を受け入れ、誰一人取り残さず、安心、安全に学べるように環境整備をすべきではないでしょうか。理想主義で言っているのではありません。不登校を生み出し、障害のある子供を排除した今の学校、教室をそのままにして、多様な場を用意してそちらにお任せ、通常学級に適応できる子供だけいればいいという教育環境は誰にとっても過酷で居心地の良くない場となってしまうという危機感からです。

文科省は、障害のある子供とない子供が共に過ごすための条件整備と、一人一人の教育的ニーズに応じて通常学級、通級、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場の整備、この二つを両輪として取り組むとしています。しかし、両輪が永遠に並行するままでは困ります。多様な学びの場に分けるインクルーシブ教育システムを障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育へと近づけ、将来的にフルインクルーシブ教育を目指すべきと考えます。

そのために、障害のある子供の就学先決定についてお伺いします。

所信の中で、多様な背景、困難を有する当事者の声を聞きとありました。しかし、障害のある子供は、本人、保護者の希望に反して、就学支援委員会の総合的判断で特別支援学校と決められることがあります。また、地域の通常学校に就学しても相談が継続させられ、特別支援学級、学校への転籍を求められることもあります。

脳性麻痺のお子さんが、小学校就学に当たり、小学校ではヘルパーが見付からず、親の付添いが必要、支援が必要なら特別支援学校へと言われました。また、小学校の通常学級で六年間学んできたダウン症のお子さんが、中学校に進むに当たり、支援が必要なら特別支援学級へと言われました。

合理的配慮として支援員が必要な場合、公教育で付けるのは義務であり、特別支援学校、学級でないと付けられないというのは差別です。確かに学校における人手不足が深刻化していますが、環境整備は設置者の義務であり、その不備を当事者や保護者に押し付けることはあってはならないと考えます。

障害者権利委員会は、日本への総括所見の中で、全ての障害のある子供のための普通学校へのアクセシビリティーを保障し、普通学校が障害児の就学を拒否できないことを明確にする就学拒否禁止の条項及び政策を立てること、全ての障害のある子供に対してインクルーシブ教育を確保するために合理的配慮を保障することを勧告しています。

教育委員会が本人、保護者の希望に反して分けた学びの場に措置するのであれば、合理的配慮を尽くしても学習権を保障できないことの説明責任を課すべきと考えます。

大臣、いかがですか。

○国務大臣(あべ俊子君)

障害のある児童生徒の就学先決定について、本人及び保護者の意見を最大限尊重しつつ、対象となる子供一人一人が教育的ニーズと必要な支援の内容を踏まえていることについて、本人及び保護者、学校等に対して十分な説明と、この合意形成を図った上で決定することがまさに適当でございます。

この中に、この適切な判断、さらに、意見が一致しない場合、市町村教育委員会が説明責任を果たすために、判断の妥当性、これを市町村教育委員会以外の者が評価をすることによって意見の調整が可能になる場合もありまして、そのことについては令和三年六月に改訂いたしました障害のある子供の教育支援の手引においても示しているところでございます。

文科省としては、障害のある子供の就学指導が適切に行われるように、引き続き周知徹底を図ってまいります。

○舩後靖彦君

代読いたします。

東大阪市など、大阪府内の十二自治体など、や埼玉県所沢市や東京都練馬区などでは、全員に就学時健康診断の通知と一緒に校区の小学校への就学通知を送り、その後、特別支援教育を希望する場合は就学相談し、特別支援学校、学級へ就学する方式も取っています。

就学手続の実務を変えることで、少なくとも校区の学校への就学を望む障害のある子供が拒否されることはなくなります。こうした方式を全国的に実施すれば、全ての子に校区の学校の学籍を保証し、例外的に希望者に特別支援学校での教育を実施していると、障害者権利条約の審査で説明ができるはずです。文科省として全国的に展開することの検討をお願いして、質問を終わります。

ありがとうございました。