2025年3月24日 参議院文教科学委員会(大学等修学支援法/インクルーシブ防災)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

本日は、令和7年度予算案についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。

まず、大学等修学支援制度についてお伺いいたします。

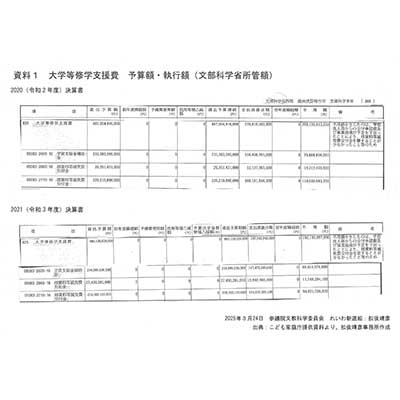

2020年にスタートした大学等修学支援制度は、消費税を使っているため、子育て予算枠でこども家庭庁の予算に計上され、執行は文部科学省と厚生労働省と伺っております。そこで、子ども家庭庁より2020年度から2023年度までの予算額と決算額を出していただきました。資料1を御覧ください。文部科学省での執行率は6割弱にとどまっています。想定される対象者数を割り出して予算は組んでいるはずですので、周知が足りなかったため利用者が伸びていないということでしょうか。

また、例年、予算が余っているならば、子供の数の要件なしに中間所得者世帯の授業料減免策の拡充が可能だったのではないかと考えます。大臣、いかがですか。

○国務大臣(あべ俊子君)

委員にお答えさせていただきます。

高等教育の修学支援新制度におきましては、非課税世帯等の高等教育進学率が全世帯進学率と同じ水準まで向上することを想定をいたしまして、対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるような十分な予算を確保させていただきました。

他方で、非課税世帯の進学率が全世帯進学率と同じ水準には達していなかった、それで支援対象となる学生等に制度の情報が十分に届いていなかったなどのことから執行状況が予算額に満たない状況にあるものと考えておりまして、これまで周知を行ってきたところでございますが、今後、SNSなどの様々な広報媒体を活用させていただいて周知を増やしていくなど積極的な情報発信にしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っておりまして、また、本制度につきましては、単年度の執行状況に応じて支援対象者、支援額を変更するのではなくて、あらかじめ対象者数を、対象者等を明らかにいたしまして周知をしていきながら、学生等が予見可能性を持って大学へ進学でき、目指すことができるようにすることが重要でございまして、このために十分な予算を確保することが必要だというふうに考えております。

以上です。

○舩後靖彦君

令和7年度予算案では、6532億円を計上し、扶養する子供3人以上の場合は所得制限を取り払って全額支給としています。れいわ新選組は、大学院まで学費無償、奨学金は給付型にして、奨学金という借金はチャラにを政策に掲げておりますから、制限を取り払うのは大賛成です。

しかし、扶養する子供3人以上という条件付では、上の子供が大学を卒業して親の扶養から外れてしまうと、下の2人は授業料全額免除から外され、年収600万円以上の世帯では支援がゼロに、380万円から600万円未満の世帯の子は4分の1の支援になるという落とし穴があります。

一気に所得制限をなくすことが無理で段階的に学費無償を進めるのであれば、応能負担の原則で、年収600万円までの低中間所得世帯への支援を手厚くすべきです。例えばですが、子供の数の条件なしで低中間所得世帯は授業料全額免除、600万円から1000万円未満の世帯は2分の1免除、1000万円以上の高額所得で多子世帯は3分の一免除など、段階的にするのが普遍的な方策かと存じます。大臣、いかがですか。

○国務大臣(あべ俊子君)

委員におかれましては、具体的な数字をもった御提案もいただきまして、今拝聴させていただきました。

私ども、令和2年度から低所得者世帯の学生等を対象として開始いたしました高等教育の修学支援新制度におきましては、今年度から、負担軽減の必要性の高い多子世帯、また私学理工農系の学生の中間層の対象を拡大しまして、経済的な困難な家庭の支援の充実を努めてまいりましたところでございます。

その上で、今般の制度改正におきましては、子育て、教育費で、理想の数の子供が持てない状況が子供3人以上を理想とする夫婦で特に顕著であり、また、この状況を払拭するため、こども未来戦略に基づきまして、喫緊の課題であります高等教育費の負担軽減、これに、このために実施をさせていただくものでございまして、委員御指摘のとおり、教育の機会均等の観点からは低中所得者世帯の支援も必要な視点でございますが、先ほど申し上げましたように、少子化対策の観点から喫緊の課題にまずは取り組むことが重要でございまして、この点、御理解をいただきながら、文科省として、まずは制度を着実に実施に移し、その効果を見定めていただいて、更なる負担軽減と支援の拡充に、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいりたいというふうに思います。

○委員長(堂故茂君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(堂故茂君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

せこいですね。ピントもずれていらっしゃいますね。

以下、準備した原稿を読み上げます。

子供3人以上いる世帯はほんの僅かで、かつ高額所得層が多いのではないですか。そもそも年収が低いから子供が欲しくて持てないのです。教育費を心配しなくても済むようになれば、低所得、中間所得層ももう一人子供を持とうと思うようになります。今、子供が3人以上いる高額所得層に支援を広げるより、まずは低所得、中間所得層を手厚く支援して、子供がもう一人持てるようにすべきです。そして、本気で少子化対策を考えるのであれば、財源不足を言い訳にせず、積極財政で所得制限を撤廃し、大学学費無償化を実現するべきと訴えて、次の質問に移ります。

次に、スポーツ施設を利用したインクルーシブ防災についてお尋ねします。

来年度予算案で新規事業としてスポーツコンプレックス推進事業が予算化されています。スタジアム、アリーナの施設などを総合的、複合的に活用するためにエリアマネジメントがなされたスポーツコンプレックスの推進とあります。

1月に福岡県大牟田市で開催された障害のある地方議員、国会議員のネットワーク総会に参加し、おおむたアリーナを視察いたしました。そして、この予算案を拝見し、おおむたアリーナはスポーツコンプレックスのお手本と考えた次第です。

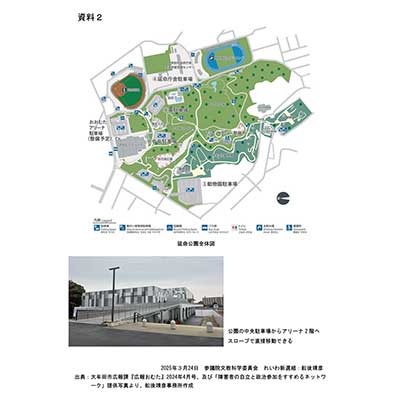

資料2を御覧ください。

おおむたアリーナは、市内中心部にある東京ドーム3.9個分という広大な延命公園の中に、動物園、野外音楽堂、絵本美術館などと共にあります。大牟田市民体育館の老朽化に伴い新築され、インクルーシブな体育施設としてバリアフリー設計が採用されています。

障害の有無や性別を問わず使用できるトイレ、オストメイト対応トイレが複数フロアに設置され、ピクトグラムや平仮名を用いた表示で外国人などにも視覚で分かりやすい案内になっています。周辺一帯も含めてバリアフリー化を進め、ユニバーサルデザインを採用した公園の駐車場からアリーナ2階へとなだらかなスロープを通って車椅子で移動できます。メインアリーナ、卓球室、多目的室は輻射熱利用の空調が採用されており、停電時でも快適に過ごせます。キッズルームには子供用トイレ、授乳室が隣接し、子供連れで安心して楽しめます。

そして、アリーナに隣接して防災備蓄倉庫が設けられ、災害時には最大2000人収容可能のインクルーシブな避難施設として活用されます。会議室は高齢者や乳幼児とその保護者、卓球室は感染症患者と要支援者に割り当てられます。非常用発電機が72時間稼働できるようになっており、人工呼吸器ユーザーなど電源確保の必要な人にも安心です。東日本大震災の際、さいたまスーパーアリーナが福島県双葉町から2000人の避難者を受け入れましたが、体育館内は広くて寒く、コンセントがないため、廊下で雑魚寝状態だったとのことです。

今後、激甚災害などで大勢の避難者を受け入れるバリアフリーな施設が多数必要となってきます。おおむたアリーナは、スポーツ競技施設としてはもちろんですが、広域避難所として地域の中核を担う総合複合施設であり、スポーツコンプレックスの好事例ではないかと考えます。

そこで、スポーツ庁にお尋ねいたします。

この事業のスポーツコンプレックスのコンセプト、取組に地域防災という観点は含まれているのでしょうか。

○政府参考人(寺門成真君)

お答えを申し上げます。

スポーツコンプレックスは、地域活性化の核となるスタジアム又はアリーナと他の施設やインフラ等を町づくりとして総合的、複合的に整備、活用することを指す考え方でございまして、このスポーツコンプレックスの推進に向けましては、地域の町づくり施策との連携も重要でございまして、その中には委員御指摘の地域防災の観点も含まれてございます。従来より、スタジアム、アリーナ改革においても防災をスタジアム、アリーナが提供する価値の一つと捉えまして施策を推進してまいりました。

今後とも、御指摘の地域防災、インクルーシブへの配慮も含め、地域に多様な価値をもたらすスポーツコンプレックス推進に取り組んでまいりたいと存じます。

○舩後靖彦君

ありがとうございます。

是非インクルーシブな地域防災の視点を取り入れたスポーツコンプレックスの取組を後押ししていただきたいとお願いして、次の質問に移ります。

2020年12月に学校施設バリアフリー化推進指針が改訂され、2025年度末までの5年間に緊急かつ計画的に整備を行うための整備目標が定められました。障害のある子もない子も共に学ぶことを進めるためと災害時の避難所としての利用の観点から、避難所に指定されている全ての学校にバリアフリートイレを整備、スロープなどによる段差解消は全ての学校に整備、エレベーターは要配慮児童生徒が在籍する全ての学校に整備すべきとなっています。

昨年の大臣所信に対する質問でも指摘させていただきましたが、残念ながら、2022年9月段階のバリアフリー化率はまだまだ低く、特に避難所として使われる屋内運動場での整備率が低くなっています。しかも、2022年調査の段階では整備計画すら策定していない地方自治体が75%もありました。

2024年に行われたバリアフリー実態調査の最新の数字は今集約中ということですが、全体の印象として、バリアフリー化率、整備計画の策定率は大きく改善されているのでしょうか。

○政府参考人(笠原隆君)

お答えいたします。

学校施設は、障害のある児童生徒等が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにすることはもちろんですけれども、委員からも御指摘のございました災害時に避難所としての役割を果たす観点からも、バリアフリー化を進めていくことが重要だというふうに考えてございます。

委員からの御指摘ございましたけれども、まさに2024年度時点の実態調査につきましては、現在、調査結果を取りまとめるところでございまして、近く公表の予定でございます。各学校設置者におかれまして、それぞれの実情に応じてバリアフリー化の取組を進めていただいているものと現時点は承知してございます。

○舩後靖彦君

ありがとうございます。

目標値が達成できていない要因は幾つかあると思いますが、やはり財政的な要因が一番大きいのではないかと思います。

トイレの洋式化やスロープ設置などは部分改修で済みますが、エレベーター設置となると大きな財政的措置を必要とするためなかなか踏み出せない、校舎の老朽化で部分改修をしてエレベーターを設置するより全面的な改築時に一緒にやる方が経済的ということで後回しにされるなど、様々な事情があることは承知しています。しかし、そうこうしている間に、エレベーターを必要としている子供は卒業してしまいます。建築に掛かる時間と子供の成長のスピードは全く違います。だからこそ、地域のニーズを調査し、計画的に整備する必要があるのです。

ここのところ文科省は、工事単価を対前年度比10%ずつ引き上げていますが、建築資材、工事費の価格高騰に追い付いているのでしょうか。

○政府参考人(笠原隆君)

お答えいたします。

まず、先生も御指摘いただきましたけれども、エレベーターの設置等には大きな財政的措置が必要でございます。ですので、文部科学省といたしましては、令和3年度より、バリアフリー化工事の補助率をまず2分の1に引き上げてございます。さらに、先生から以前御指摘もございましたけれども、令和4年度以前は補助額の算定に含まれていなかったエレベーター等増築の費用につきまして、令和5年度から補助額の算定に含めるよう見直しを行っているところでございます。

さらに、国庫補助単価につきましては、資材費の動向等を勘案しまして毎年度引上げを行っておりまして、令和4年度から連続で10%を超える増を図るなど、その充実に努めているところではございます。

文部科学省といたしましては、各地方公共団体が学校施設の計画的な整備を行えるよう、引き続き、国庫補助単価の見直しも含めて、必要な予算総額の確保に努めてまいります。

○舩後靖彦君

学校施設は子供にとって家庭の次に一番長くいる場所であり、どの子にも居心地のいい場所であるべきです。バリアフリートイレやスロープ、エレベーターといった車椅子利用者への対応だけでなく、例えば感覚過敏の子、トランスジェンダーの子など、様々な子供への対応も必要です。また、学校は防災施設や地域の生涯学習の拠点などの役割も期待されていますし、学校で働く教職員の中にも障害のある人がいます。

誰も排除しないインクルーシブ、ユニバーサルな学校を目指し、環境整備のための予算の飛躍的増大をお願いして、質問を終わります。