2020年11月24日 参議院文教科学委員会質疑(聴覚障害のある学生が教育実習中に受けた差別的な指導について)

○舩後靖彦君

れいわ新選組、舩後靖彦でございます。

今回は、緊急性の高いテーマについて、大臣に質問をさせていただきます。

では、質問いたします。

代読いたします。

聴覚障害のある人が使う手話について、大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。聞こえる人にとっては、テレビなどで見かけても、しゃべれない代わりに手を動かしている、身ぶり手ぶりという感覚になるかもしれません。

手話は、固有の文法などを持つ言語です。日本語とは文法や単語の表現も異なります。極端な例でいうならば、聾者の使う手話は音声はなくても英語などの外国語のようなものなのです。障害者権利条約は、手話を言語と定めています。音がほとんど聞こえず手話で話をする聾者は、手話を母語としています。手話はコミュニケーションの手段というだけでなく、その人がその人らしく生きるためのアイデンティティーでもあります。

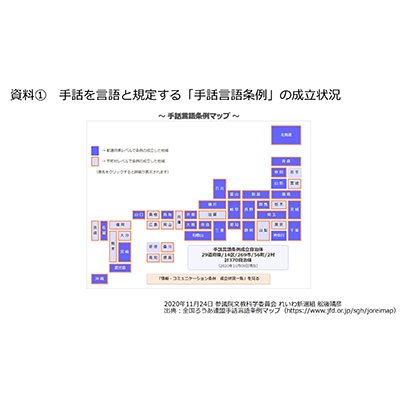

国に先立ち、全国の地方自治体では手話を言語と定める手話条例を制定しており、全日本ろうあ連盟によると、二〇二〇年十一月九日時点で三百七十自治体で成立しています。聾者にとって手話が大切なものであるということは社会共通の認識と言えます。

まず、聾者にとっての手話の大切さについて、大臣の御見解をお願いいたします。

○国務大臣(萩生田光一君)

聴覚障害のある児童生徒等については、その障害の状態等に応じて、音声、文字、手話、指文字など適切なコミュニケーション手段を選択して使用できるよう、きめ細かい教育を行うことが重要であり、そのことを特別支援学校学習指導要領に記載をしております。また、あわせて、その児童生徒等が、周囲の者が、児童生徒等が選択した手話などのコミュニケーション手段について十分尊重することが重要と考えております。

先生の御質問は、子供に限らず手話を使う聾唖者全体ということでございますので、私は、手話は、今御説明にもありましたように、極めて必要な情報伝達ツールだと思っております。

実は、ダイアログサイレンスという体験に行きまして、まさに音のない世界を経験をしてきました。私はばたばたしてしまったんですけれど、是非子供たちにそれを体験してもらいたいということで、所管の方と連携して、都内二つの小学校で体験教育をさせていただきました。その現場にも立ち会ったんですが、子供たちは、もう我々みたいにばたばたしないで、非常に覚えが早くて、そして明るくやっている状況を見てきました。

なぜそう思ったかというと、今、小学校の給食が昔のように向かい合わせの川にしちゃいけないと、飛沫が飛ぶからということで、みんな前を向いて食事をしているんですね。さっき伊藤先生の孤独の話ありましたけど、御飯食べるときにしゃべらないで前向いて一人で食べているって、もうこんな寂しい小学校の給食を何とかできないかと。小学生だったら簡単な手話を直ちに覚えることもできるんじゃないかと思って、これをやらせていただいて、そして給食の時間、向かい合わせで、しゃべっちゃ駄目なんですけれど、手話やジェスチャーでコミュニケーションを取ってみたらどうかというのをやっていただいたら、もう本当にあっという間にできるんですね。

ですから、是非これ横展開、全国にしたいと思っているぐらいでございまして、是非、聾唖者の皆さんの日々の暮らしの中で手話が身近なものになっていくように、文科省としてもできる努力はしていきたいなと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

大臣も、聾者にとっての手話の大切さについて御理解のある答弁をいただき、感謝申し上げます。

聾者にとって手話で会話をすることが権利であることを確認した上で、ある事例を紹介したく存じます。

ある聾の学生が教育実習に起きた際に起きた実例です。その学生、Aさんとします。Aさんは生まれつき耳が聞こえませんでした。両親も弟も同様でした。手話で会話をするのが当たり前という環境で育ちました。中学部までは聾学校に通いました。声を出す発話訓練を受けたこともありましたが、常に手話で会話をするのが一番ということでした。高校は、聾学校ではなく、いわゆる普通高校に進学しました。そこでも声を出すことは強要されず、筆談などを活用しながら、声を出さないことを尊重した授業や指導が行われました。大学では、手話通訳などの合理的配慮を得て講義を受けることができました。

大学四年生のとき、教員免許を取るため、ある聾学校に教育実習に行くことが決まりました。実習前、Aさんは、もちろん手話で授業をしたい意思を伝えていました。その初日、職員室での自己紹介の場面です。Aさんはまずマイクを渡されましたが、それを断り、手話で挨拶をしました。すると、挨拶後、実習の指導を担当していた教員に呼び出され、声を出さずに手話だけで話をしたことをとがめられたそうです。Aさんは驚きましたが、声を出さずに手話で話し、授業をしたいと伝えました。すると、声なしの手話は教える立場ではおかしいというようなことを言われたそうです。

もしかしたら、教師の意図は、聞こえない人に口の動きを読み取らせる口話を子供たちに学ばせたかったからかもしれません。あるいは、この教師が手話が不得意なため、実習指導ができないことを不安に感じたのかもしれません。しかし、そうだとしても、Aさんが望んでいない以上、声を出すことを強いるべきではないと考えます。

Aさんは、それまでの人生で手話を否定され、声を出すことを強く求められる経験がありませんでした。自分を否定される思いだった、悔しくがっかりしたと振り返ります。そのときは、大学の先生と相談しますと返すのが精いっぱいだったそうです。Aさんは、大学の先生にも相談した上で、実習先の聾学校に改めて手話で授業をしたいと申し入れました。Aさんいわく、担当の教員はとても嫌そうな表情をしたそうです。しかし、Aさんは大学の先生の後押しもあり、手話での実習を進めました。

実習でAさんは、手話以外にも、生徒の関心を向けるため、自分の手をたたいて音を出したり、生徒の肩に触れたり、ビデオを使うなどの工夫をして授業を行いました。Aさんが声を出さなくても生徒たちは良い反応をしてくれたそうです。最初は目も合わせてくれなかった生徒も、終盤にはコミュニケーションを図れたと実感することもできたそうです。

最後まで理解をしてくれなかったのは一部の教員でした。実習終盤にも、声がねというようなことを言われたそうです。Aさんは、理解のない教員の態度に、実習中、涙を流すこともあったそうです。

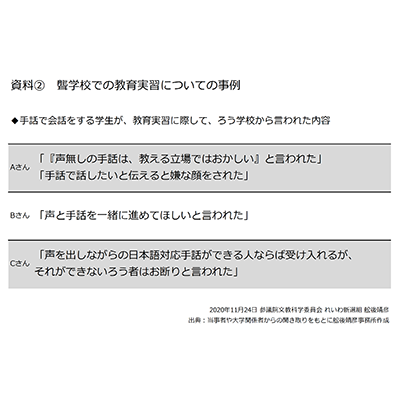

こうしたケースはAさんだけではありません。私どもの事務所には、少なくとも数件、同様の相談が寄せられました。一部の内容を資料二にまとめています。

もちろん、聴覚障害のある方の中には、声を出してコミュニケーションを取る方もおられますし、それを否定するわけでは決してありません。しかし、Aさんのように、声を出さず、手話をコミュニケーション手段にしている人に対し、声を出すことを強制するのは人権侵害だと考えます。

大臣も、気管切開をしている私に対し、声を出せとはおっしゃらないと存じます。手話を母語にしている聾者に対して声を出すことを強く求めるのは人権侵害だと感じませんでしょうか。この事例を踏まえ、大臣の御見解をお願いします。

○国務大臣(萩生田光一君)

今の教育実習現場でのやり取りというのは、ちょっと残念ですね。いわゆるその担当教員の方の理解不足だと私思いますけれども、現にそういう不都合があったとすれば、今後しっかり改善していかなくちゃいけないなと思っています。

教育実習は、教師を目指す学生が学校現場での教育実践を通じて教育者としての愛情と使命感を深め、将来教師になるための能力や適性を考える上で極めて重要な機会であり、障害のある学生が教育実習に参加する場合、適切な合理的配慮の下で実施されることが必要です。これまでも、障害のある学生の教育実習に関し、大学と教育委員会が緊密に連携をし実施に当たるよう通知などによって求めてきたところでありまして、今後、教育実習時における合理的配慮も含め、関係者の皆様の対応をしっかり促してまいりたいと思っております。

あわせて、衆議院でもちょっと触れたのであえて申し上げさせていただきたいと思うんですけれど、斎藤先生の御質問で教員の皆さんの負担軽減考えろという中で、教育実習制度の在り方、これ議員立法でかつて作っていただいた介護体験七日間というのが、私、是非この特別支援が必要な学校現場を学んでいただいた方が、介護現場が無駄だとは言いませんけど、それはそれで一定程度のボリュームがあっていいと思うんですけど、全て介護現場で実習を過ごすというその時間が、学生にとっては、それよりも私、こういった聴覚障害、視覚障害含めた、あるいは発達障害含めた特別支援が必要な子供たちの教育現場で実習を積んだ方が、価値といいますか意味が深まるんではないかという思いがございまして、議員立法で作られた法律なのでなかなか私が頭越しに言いづらいので、あえてこの委員会で問題提起をさせていただいて、また先生方の御意見いただければなと思っているところです。そういう機会が増えると、今回のようなこういう、将来その人たちが教員になり、また幹部になっていくわけですから、実習の在り方というのも変わってくるんじゃないかということを感じているところでございます。

○委員長(太田房江君)

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○委員長(太田房江君)

速記を起こしてください。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

改めて申します。

この場合は聾学生ですが、実習生に慣れていない方法を強いるのは不合理です。得意な方法で実習ができるよう、国として働きかけをしていただくことを改めて大臣にお願いいたします。

○政府参考人(浅田和伸君)

先ほど大臣から御答弁ございましたように、教育実習というのは将来教師になろうとする学生がその能力や適性を考える上でとても大事な機会だと思っています。私たちも、学校の子供たちにとっても、障害のある先生が身近にいるということは、例えば障害のある人への理解が深まるとか、あるいは障害のある児童生徒にとってはロールモデルにもなりますし、それから、共生社会についての考えを広めたり深めたりする経験にもなります。そういう教育的な意義も大きいと思っております。

したがって、障害のある学生が教育実習に参加する場合には適切な合理的な配慮の下で実施されることが必要だと我々も思っております。これまでもそういったことは大学あるいは教育委員会に求めてきたところですけれども、先生から御指摘のあったようなことがあったのは、やはり認識不足ということがあろうかと思います。

それから、一つ付け加えさせていただくと、私も元校長としての経験からいうと、普通は教育実習を始める前に必ず事前にその学生の所属する大学と相当いろいろ打合せというか相談をいたします。そういうことが、先生御指摘の例でいうと、その準備というか理解が足りなかったのではないかなと思います。そういうことがないように、教育実習のときの合理的配慮も含めて関係者の適切な対応を今後とも一層促していきたいと思います。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

引き続き、この問題について質問いたします。

今回の問題の背景には幾つかの課題があります。その一つには、そもそも聾の学生が行ける教育実習先がとても少ないという問題です。

障害のある学生を教育実習に送り出している大学の教員によりますと、障害を理由に実習の受入れそのものを拒否するケースは少なくないということです。結果的に地域の一部の学校に実習派遣をお願いせざるを得ないそうです。そうなると、Aさんのような問題があっても、大学としては、もし抗議をして来年以降学生の受入れを停止されてしまうと困るということになり、声を上げづらい状況に追い込まれるのです。

障害があってもなくても、先生になりたいと思う学生が当たり前に教職の道を選べる環境であるべきではないでしょうか。この環境づくりのため、教育実習先の確保について国としても支援をしていただけませんでしょうか。大臣の御見解をお願いいたします。

○政府参考人(浅田和伸君)

教育実習は、学校教育の実際を体験的、総合的に理解できる重要な機会です。大学が教育委員会等と連携協力して、障害のある学生の教育実習の受入先の学校を確保することが重要です。

障害のある教師が学校現場で活躍することは極めて重要であり、文部科学省としても、教師の養成、採用、入職後にわたる総合的な取組により、学校現場における障害者雇用を推進しております。

教育実習についても、教師を目指す障害のある学生がより参加しやすい環境を整えていくことが重要であり、まずは障害のある学生の教育実習の状況について、私ども実態を調査した上で適切に受入れが行われるように促してまいりたいと考えております。

○舩後靖彦君

代読いたします。

ありがとうございます。

文部科学省は、障害者活躍促進プランにおいて、大学等及び教育委員会が緊密に連携を図るとともに、責任を共有して、教育実習に行きにくいことが教職への志望を低下させる要因となることがないよう、教育実習時の支援の在り方について検討を深めるとしています。

Aさんは、実習先の教員のような態度を取られてしまうと、子供たちに対しても声を出せない人は駄目な人間という上下関係を生みかねないと懸念しています。

教育現場において、障害のある当事者が働きやすい環境づくりを整えていくことは必要不可欠です。二度とこのようなことが起きないよう国として働きかけをしていただくことをお願いし、質問を終わります。

今回の問題について、手話言語学を専門にされている、日本社会事業大学の斉藤くるみ教授から、問題点をまとめたご寄稿をいただきました。

斉藤くるみ教授 略歴

国際基督教大学教養学部言語学科 卒業

国際基督教大学大学院教育学研究科 修了

ケンブリッジ大学 客員研究員

現在 日本社会事業大学社会福祉学部 教授

教育学博士

聴覚障害をもつ人(子ども)の音声と聴覚障害教育

斉藤くるみ

聞こえない人に音声で話すことを強要することについて、また聴覚障害当事者がろう学校の教師を目指す意義について、「障害者の権利条約」に照らしながら、学術的な知見を提供します。

聞こえない人が音声を使うことには困難があり、また聞こえない人にとって音声自体、意味がありません。自分自身が聞いたことがない、あるいは不完全にしか聞こえていない音声言語が、聴覚障害者にとって完全なコミュニケーションツールになることは考えられません。その代わり、どこの国でも、どんな地域でも、複数の聴覚障害者がある程度長期間共存していると、彼らは手話を自然に生み出します。彼らはその手話に誇りをもち、そこで培われた文化を「ろう文化」と呼び、自らを「ろう者」(英語ではdeafではなくDeaf)と呼びます。聞こえる人のことを「健聴者」ではなく「聴者」と呼びます。

手話が、言語学的に、あるいは脳科学的に、聴覚障害者が必然的に生み出す「言語」であることが証明されたのは1980年代末のことでした。ろう者がジェスチャーを表出しているときと、手話を表出しているときでは、脳の全く違う部分が働いており、後者の場合の脳は聞こえる人が声で話しているときの脳と同じだということが、fMRIなどによりわかってきたのです(Poizner, Klima & Bellugi, 1990)。今では「障害者の権利条約」は言うに及ばず、日本の改正「障害者基本法」でも手話が「言語」であることが明記されています。手話を言語と認めるならば、手話は「教育言語」の少なくとも選択肢には入るはずです。さらにろう者の卓越した視覚認知能力や、手話による目覚ましい能力の発達についても脳科学や認知心理学が証明してきました。以下、聴覚障害者が声を出すということと、その議論と切り離すことができない、教育における手話および手話者(聴覚障害当事者等)の意義について論じます。

1.聴覚障害者にとって音声とは何か

まず第一にろう者は、声を出すのが生理的に苦しいということがあります。明らかに苦しいことをさせるのは、どうしても必要である場合に限るべきで、ただマジョリティの社会にとって便利だからという理由で、当事者が苦しんでいるのに、あるいは嫌がっているのに、声を出すことを強制するならば、それは人権侵害でしょう。

コミュニケーションの手段は他にあります。手話や筆談は、生理的に無理を強いることではありませんし、聴者にとっても苦痛を強いるものではありません。苦しくても、尊厳を傷つけられても、聴覚障害者が音声言語を強制されるべき根拠、つまりメリットがあるとすれば、聴者にとって、聴覚障害者が声を出してくれると楽で、ありがたいので、就職に有利であったり、教育の現場で便利であったりする、ということです。しかしこれは「障害者の権利条約」

第8条2

(ⅱ)障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。

(ⅲ)障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進すること。

に反することです。聴覚障害者が手話を巧みに使うことができ、特別な視覚能力をもつことは、どちらも人類の財産として肯定的に認識しなければなりません。

他にも聴覚障害者が音声でしゃべることには、聴者が気づきにくいデメリットがあります。音声でしゃべると聴者から聞こえていると思われてしまうのです。言うまでもなく音声でしゃべったからと言って、聞こえるようになるわけではありません。しかし聴者は聴覚障害者が音声でしゃべると、聞こえていると思ってしまいます。それは、音声言語というのは、自分の声も聞こえているから発音できるものなのだということを聴者が直感的に知っているからです。そして聴覚障害者は、聞こえていると勘違いされると、一方的に話されたり、聴者だけでどんどん話が進んでいき、聴覚障害者だけ情報を得られていないという人権侵害も起こります。

聴覚障害者は読唇で相手の言うことを理解するしかありません。この訓練も多くのろう児が苦痛に感じ、それが大人になってもトラウマになっている場合も多く、社会に出たら読唇で理解しようとするのはやめてしまう人もいます。この読唇は物理的に不可能なことを含んでいます。例えば「たまご」と「たばこ」と「なまこ」は視覚的に見ればまったく同じで、訓練をして区別がつくものではないのです。このような不可能なことを含む方法では、聞こえている人と同等の権利が保たれるとは言えません。手話通訳を介したり、筆談をしたりするならば、聴覚障害者も聴者と同等の権利を保つことができます。

ろう者が声を出すということは、聞こえる子どもが自分の声を聴きながら発声し、自然に音声言語を習得するのとはまったく違って、口や喉の動きを感じながら、極めて難しい訓練を経て発音できるようになるのであり、軽度難聴者以外には完璧に音声言語をしゃべれるようになる聴覚障害者はまずいません。早期に人工内耳を入れた子どもでも、相当訓練をしなければ話せるようにはなりませんし、人工内耳早期装着者の脳の状態は、聴覚に頼らない脳のままであることが、脳科学の研究で明らかになりました(Gilley 2010;Sharma & Mitchell 2013)。

多くの聞こえない子どもは聞こえる子どもたちに、変な声だとか、気持ち悪いなどと言っていじめられたり、話が通じないために仲間外れにされたりした経験を持ち、一生心の病を抱える人もいます。(勿論いじめる子どものほうが悪いのであり、要指導なのは言うまでもないのですが。)聞こえる教師に不愉快な顔をされ、何度も言い直させられるというトラウマも多くの聴覚障害者は抱えています。さらに聴者は「ろうの声」をスティグマ化し、ときにドラマなどで同情に基づく感動の演出に利用してきました(渋谷2005)。聴覚障害者がなぜからかわれたり、足蹴にされたり、または哀れなこととして使われるのか、自分の声がどういうものなのかを認知することはできません。つまり本人が実感・自覚することが不可能なのです。当事者が判断する権利がないのに音声を使うことを周りの大人が決める、これがもうひとつの人権侵害です。

声を出すことが不可能に近くても、苦痛を伴っても、完璧にできるようにならなくても、コミュニケーションの手段が他にないのならば声を出す練習をさせることも仕方がないかもしれませんが、手話や筆談があるのですから、声を強要することは避けるべきです。一方、ろう学校の教師等、まわりの聴者が手話や筆談をすることは、生理的苦痛をともなうことではありません。一方にだけ苦痛を強いることはフェアではありません。この状況を「障害者の権利条約」に照らしてみましょう。

第24条:

(a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

(b)障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。

3(a)点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。

(c)盲人、ろう者又は盲ろう者(特に盲人、ろう者又は盲ろう者である児童)の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。

聞こえる人も聞こえない人も同様に尊重されなければならないのであり、また聞く能力はないけれども視覚能力は聴者以上にあるのですからそれを発達させるべきであり、聴覚障害者にとって「最も適当な言語並びに意思疎通うの携帯及び手段」を使わせなければならないのです。そしてろう当事者の教師がろう児に支援・助言できる環境が必要だということも記されています。

最近のろう学校では、口話(こうわ:読唇と発話)が完全なコミュニケーションツールになり得ないことはわかってきていて、先生たちも「手話ができる」として、「声を出しながら」手話もするのがベストだということになっています。聞こえない教育実習生に声を出させることの問題は既に論じたところですが、実習生が聞こえていても、聞こえていなくても、声を付けることは、聞こえない子どもの方には、意味がないはずです。しかし、声を出すことは重要なのだということを示すことに意味があるとされているようです。声が出せないろうの実習生の中には、声が出せないなら声を出しているように見えるようマイクをぶら下げていなさいと言われた学生もいました。つまり声を出していなくても聞こえない子どもたちには気づかれないということのようです。聞かせるために声を出すのではなく、声を出させるために教師が声を出しているように見せることが重要なのでしょう。このように多くの日本のろう学校では、声は絶対のものとなっていると言えます。

次にこの「声付き手話」の問題を論じます。

2.「声付き手話」の問題

少なくとも教育の現場では、教える内容がわからなければ意味がないので、音声では無理、手話も使うべき、ということはかなり周知されています。手話も使うし、音声も同時に発すればよいではないか、と思う教師は多いのですが、実はこれは大きな問題をはらんでいます。なぜなら、声付きの手話は「日本語」を話しているのであって、そのときの手話はろう者がもつ手話(例えば日本では「日本手話」アメリカでは「アメリカ手話」)ではなく、音声言語の文法に手話の単語をつけているだけのものになってしまうからです。日本ではこのようなものを「日本語対応手話」と呼ぶことがありますが、これは「手話」ではなく「手指日本語」と呼ぶべきだということは日本学術会議も2017年「音声言語及び手話言語の多様性の保存・活用とそのための環境整備」で提言している通りです。

日本語を話しながら手話単語を並べる手指日本語は、音声言語としての日本語を手と指で表現したものであって、語順や文法は音声日本語に依拠している。その点で、 手指日本語は「音声日本語」の一種であって、「手話言語」ではない。音声日本語を母語として獲得した後に聴覚障害となった中途失聴者や、手話を母語とせずに口話法(音声言語の発声を訓練し、音声言語によって意思交換を行う方法)により音声日本語を身に付けた人が手指日本語を日常的に用いることが多く、テレビ放送で使われるのも多くは手指日本語である。このように、手指日本語は手話言語とは呼べないものであるが、「日本語対応手話」という名称で呼ばれているため、一般には「手話」の一種と思われている。本提言では、このような誤解を避けるために、手指日本語(日本語対応手話)を手話言語に含めず、「日本手話」のみを指して「手話言語」と呼ぶ(日本学術会議2017)。

つまり聞こえる先生たちが「手話」と呼んで、声を出しながら手を動かしているものは言語学的には手話ではないのです。「日本手話」の権利を守ろうとすると、「日本語対応手話の子もいるのに」という反対が必ず出て来ます。しかし「日本語対応手話の子もいる」のは聞こえる人間が音声を強制しているからです。聞こえない子どもが音声日本語に基づく、手指日本語を生み出したり、自然に獲得することはあり得ないのです。聞こえないために日本語を自然に習得することが不可能なろう児に、日本語を母語とする大人が、なんとか日本語に近い物を習得させようとするのが手指日本語なのです。仮に手指日本語のみしか見られない環境で、ろうの赤ちゃんを育てたとしても、ろうの赤ちゃんが複数いれば、その赤ちゃんたちは、見たことのない「日本手話」とよく似た性質をもった手話に自ら変えていきます。そのことはアメリカ手話と手指英語との関係で証明されています。また親が手指しかできない聴者であっても、子どもは「日本手話」を少し見さえすれば、親にならった手指日本語をどんどん「日本手話」に近づけていくことも知られています。また「日本手話」と手指日本語と両方見える環境に聞こえない赤ちゃんを置いておくと「日本手話」のほうを獲得します。というのも、日本語は音声言語であり、視覚化すると一部の情報が落ちるからで、つまり手指日本語は完全な言語ではないからです。文字による日本語が音声日本語の発話のすべて(語気、イントネーション等)を表せないのと同じです。

軽度の難聴者には手指日本語のほうがわかりやすいという主張もあります。確かに日本語の音声を覚えようと努力をしてきた人たちにはそういう人もいますが、かなり聞こえる難聴者であっても、子どものうちに「日本手話」に晒せば(「晒す」exposeという概念を言語学では使います。教えなくてもその言語を聞かせておく、あるいは見せておけば小さな子どもは自然に覚えるため)、簡単に「日本手話」を獲得します。同じような例として、聞こえていてもろう者の子ども(CODA)は母語として手話をマスターすることが挙げられます。

聴覚障害をもつ子どもにとって日本語の読み書きは勿論必要です。しかし口話ができることは識字の獲得の助けにはほとんどなりません。むしろ手話ができるほうが圧倒的に音声言語を文字化した書記言語の修得には有利であるという研究結果があります(Chamberlain & Mayberry 2008)。

ろう児は、「日本手話」と文字による日本語のバイリンガルになることが必要なのです。年齢の低いうちならば、子どもは二か国語や三か国語は難なく獲得します。そしてバイリンガルのろう児のほうが、知的能力が高くなるという研究結果もあります(Geeslin 2007 他)。

子どもたちに「日本手話」を覚えるチャンスを与えず、声を出しながらの手指日本語だけに晒すことは、ろう児にろう社会特有の「日本手話」を獲得することを阻むことであり、「障害者の権利条約」にも反します。

第24条3

(b)手話の習得及びろう社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。

第30条4

障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同一性(手話及びろう文化を含む。)の承認及び支持を受ける権利を有する。

この条文を可能にするには、声と両立しないろう者自らが生み出した言語である「日本手話」のできる当事者教師を積極的に採用し、また聞こえる教師にも「日本手話」を学ばせることが必要です。勿論聞こえる教師の手話は手指日本語に近いものになるのは仕方がありません。しかし、教師の手指日本語に近い「日本手話」でも、ろう児に意味が通じればよいのであり、子どもたちは声を強制されなければ、自ら自然に「日本手話」を獲得していきます。しかし声をつければ手指日本語になってしまいます。そして多くのろう児がそのようなコミュニケーションの方法を使うようになると、次世代の「日本手話」の構造がくずれてしまいます。これは少数言語である「日本手話」にとって危機です。これを避けるためにはろう者の教師がろう児を教えることが最も有効です。勿論そこでろう者の教師が声付き手話を強いられては意味がありません。

以上は、「障害者の権利条約」に示されています。

第24条4

4 ・・・手話又は点字について能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員(教育のいずれの段階において従事するかを問わない。)に対する研修を行うための適当な措置をとる。

3.聴覚障害児の教育における音声

音声は聞こえない子どもと聴者(親や教師など)との間ならばある程度は通じますが、聞こえない子ども同士では、通じません。声を出させることを習慣づけさせたとしても、その声は、聴覚障害児には聞こえていないのです。無理に声を出させなければ、だんだん自然なろう者の手話になっていくので、ろう児同士はスムーズにコミュニケーションがとれます。

文科省の学習指導要領にもあるように、アクティブラーニングは子どもの成長に大変効果の高い教育です。アクティブラーニングとは児童・生徒同士がディスカッションをしたりディベートをしたりすることで能動的に自ら学ぶのですが、聴覚障害の児童・生徒同士で、お互いに相手が聞こえない音声を発しても、コミュニケーションは取れません。自分たちの中で通じないものが自分たちの言語になり得ないことは言うまでもありませんし、アクティブラーニングは成り立たちません。

音声で話させるということは、聞こえる人に合わさせることであり、つとに聴者のためであることは認めざるを得ません。多数決や数的な調査をするならば、声で話せるようになることはよいことだ、という意見のほうが勝ってしまいます。障害者というのは、いつもマイノリティであるからです。さらに言えば、障害者をどうするかは、健常者が障害者のためを思って「決めてあげる」ことが当然だと思われてきました。しかしそれでは障害者にはありがたくないことがたくさんありました。このような反省からつくられたのが「障害者の権利条約」です。そのスローガンは

Nothing about us without us. (私たち抜きに私たちのことを決めないで。)

です。ろう児の90%は聴者の親に生まれます。聴者の親は、手話をマスターし、手話で子どもを育てるより、子どもを聞こえる人間に変えてしまうほうを好みます。「障害者の権利条約」は手話者が手話を使う権利だけでなく、ろう児が手話を習得する権利も謳っていることを忘れてはなりません。

第24条3(b)

手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。

勿論ろう児は日本語で教科書を読めなければなりませんし、社会に出てからも日本語は絶対に必要です。筆談は手話通訳が得られないときに、ろう者と聴者がコミュニケーションをとるのにとても有効な方法です。日本語が読めれば、自分で本を読んだり、メールやLINEで話せたり、高等教育を受けることにもつながります。

実は音声言語のみで教育された子どもより、早期に手話と書記言語のバイリンガルになった子どものほうが、年齢が上がると共に言語能力が一層伸びるという研究結果があります。親がろうであるか、聴であるかに関わらず、手話を使う子どもの方がそうでない子どもよりも学業成績がよいと言われています。例えば、アメリカ手話の能力と英語の読解力の相関ははっきりしています(Chamberlain & Mayberry 2008他)。さらに手指英語だけしか見ることができず、アメリカ手話ができない人の場合でも、大学の講義など、論理性の高い内容を読み取るには、アメリカ手話のほうが手指英語より理解しやすいということもわかっています(Murphy & Fleisher 1976)。

複数の音声言語のバイリンガル・マルチリンガルの子どもは、モノリンガルの子どもより、問題解決においてより創造的であるという結果もあります(Geeslin 2007)。

先進国では手話を習得してからでないと人工内耳の手術を勧めない方向になりつつあります。人工内耳の成功率はさほど高くないので、音を聞く訓練や発話の訓練に時間を費やしている間に、手話も音声言語も完全には獲得できない年齢になってしまう危険性があるからです。そうなると知的発達には極めて不利になります。

手話を使うことは聞こえない子どもにとって、情報が支障なく十分に伝わり、仲間ともコミュニケーションがとれるため、知的発達や心の安定に大きく貢献するのです。「障害者の権利条約」にもあるように、当事者が教師になること、聴者の教師が手話の研修を受けることで、教育効果は確実に上がり、聴覚障害児の知的発達は促進されます。

以上、聴覚障害者が声を出すということと、その議論と切り離すことができない手話および手話者がろう児の教育に持つ意義について学術的知見を提供いたしました。

Chamberlain & Mayberry (2008) “American Sign Language Syntactic and Narrative Comprehension in Skilled and Less Skilled Readers: Bilingual and Bimodal Evidence for the Linguistic Basis of Reading,“ Applied Psycholinguistics, 29-3.

Geeslin, Joseph David (2007) Deaf Bilingual Education: A Comparison of the Academic Performance of Deaf Children of Deaf Parents and Deaf Children of Hearing Parents. Indiana University, ProQuest Dissertations Publishing, 3287372.

Gilley, P. M. (2010) “The Influence of a Sensitive Period for Auditory-visual Integration in Children with Cochlear Implants. Restorative Neurology and Neuroscience, 28, 207-218.

Glickman, Neil S. & Wyatte C. Hall (2019) Language Deprivation and Deaf Mental Health, Routledge

Kushalnagar, Poorne, H Julia Hannay, Arturo E. Hernandez (2010) “Bilingualism and Attention: A Study of Balanced and Unbalanced Bilingual Deaf Users of American Sign Language and English,” Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 15-3, 263–273, https://doi.org/10.1093/deafed/enq011

Murphy & Fleisher (1976)”The Effects of Ameslan VS Signlish upon Test Scores,” Murphy, H. (ed.) Selected Readings in the Integration of Deaf Students at CSUN, California State University, pp. 27-28.

Poizner, Howard, Edward Klima & Ursula Bellugi (1990) What the Hands Reveal about the Brain, MIT Press.

Sharma, A. and Mitchell T. (2013) The Impact of Deafness on the Human Central Auditory and Visual Systems. Deafness, 9-2, 1-9.

渋谷知子(2005)「声の規範」『社会学評論』56-(2)、435-451。

斉藤くるみ(2007)『少数言語としての手話』東京大学出版会。

日本学術会議(2017)「音声言語及び手話言語の多様性の保存・活用とそのための環境整備」(http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t247-9.pdf)

◇ろう学校での教育実習を経験した、現役のろう学生から、ご意見をいただきました

質疑を受け、ろう学校での教育実習を経験した現役の学生の方が、意見を寄せてくださいました。

その方も「声を出して授業をできないなら、他の学校で教育実習をしてほしい」と言われた経験があるそうです。

その方は、教育実習での体験を通じて、

「特別支援やろう教育の専門性が軽視されているのではないか」

と感じたそうです。

また、

「教員免許課程のなかで、医学的な知識や教授法も必要ですが、それ以上に多様なマイノリティや言語・文化的視点を養うことが重要」

とも感じたそうです。

その方は、このようにおっしゃいます。

「教育実習における差別的な指導が人権問題にあたるという意識を変革して頂くとともに、各ろう学校における手話通訳や文字通訳などの情報保障体制が充実していければと考えております。特別支援学校における看護師や栄養教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどと同じように手話通訳も設置されるようになれば、ろう教員や手話のできない教員を繋ぐ立ち位置につけるのかなと...。具体的には、教員1年目、2年目の先生方の授業に日本手話やろう文化の知識を有する通訳の方がTT(授業のサポート教員)の立ち位置から協働していけるのではないかと考えました」

このような声を受け、事務所としても、継続的にこの問題に取り組んでいきたいと考えております。